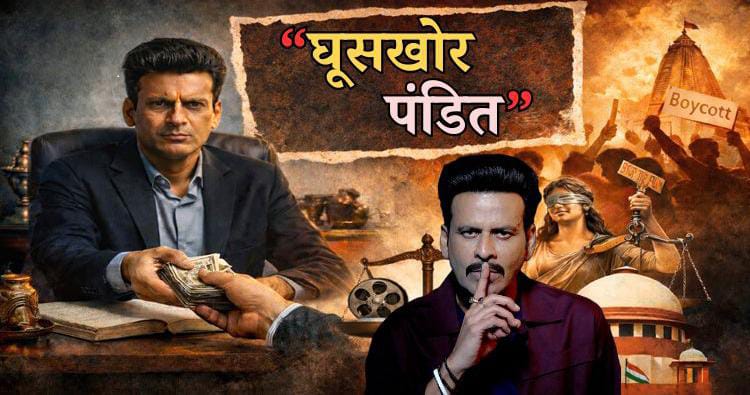

दैनिक इंडिया न्यूज़ नई दिल्ली।एक नई फ़िल्म—घूसखोर पंडित—सिनेमा घरों में प्रदर्शित है। प्रश्न यह नहीं कि फ़िल्म अच्छी है या बुरी; प्रश्न यह है कि नामकरण के माध्यम से किसी सामाजिक पहचान को नैतिक अपराध के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का साहस आखिर किस वैचारिक संरक्षण में पनप रहा है? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह कि क्या प्रमाणन की संस्थाएँ और शासकीय संवेदनशीलता इस पर मौन का प्रमाणपत्र बाँट रही हैं?

भारतीय समाज की बहुलतावादी संरचना में जाति, धर्म और परंपरा—ये केवल सामाजिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं से संरक्षित पहचानें हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि कुछ नामों को अपराध-बोध का पर्याय बनाकर सार्वजनिक विमर्श में उछाल देना सहज माना जाता है, जबकि अन्य पहचानें आते ही “कानूनी चेतावनी” और “अभिव्यक्ति की सीमाएँ” सक्रिय हो जाती हैं। क्या यह चयनात्मक संवेदनशीलता नहीं?

इतिहास साक्षी है कि बीते दशकों में सिनेमा ने बार-बार कुछ पारंपरिक सामाजिक पहचानों को क्रूर, उद्दंड, स्वार्थी अथवा नैतिक रूप से संदिग्ध रूप में चित्रित किया। यह कोई आकस्मिक रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं थी; यह समाज को खंडित रखने की उस मानसिकता का विस्तार थी, जिसमें एकीकृत चेतना से अधिक सुविधाजनक था—विखंडित मानस। परिणामस्वरूप, पीढ़ियों तक कुछ छवियाँ “सामान्य सत्य” के रूप में आरोपित की जाती रहीं।

बीच के वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने समरसता, सांस्कृतिक आत्मबोध और सामाजिक एकता की दिशा में सतत प्रयास किए। इन प्रयासों से समाज के बड़े हिस्से में खंडन की जगह संवाद और विभाजन की जगह सहभागिता का भाव विकसित हुआ। किंतु आज पुनः वही प्रश्न सिर उठाता है—क्या संस्थागत मौन और सांस्कृतिक चयनात्मकता फिर से सामाजिक दरारें गहरी करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है?

सेंसर प्रमाणन की भूमिका केवल दृश्य-अश्लीलता तक सीमित नहीं हो सकती; उसका दायित्व सामाजिक प्रभावों की विवेकपूर्ण समीक्षा भी है। जब नामकरण ही किसी पहचान को नैतिक पतन का प्रतीक बना दे, तब यह कहना कठिन हो जाता है कि प्रमाणन की कसौटी केवल तकनीकी थी। और यदि यह सब “अनदेखा” है, तो यह अनदेखी आने वाली पीढ़ियों के मानस पर स्थायी भ्रांतियों की बुवाई है—जिसकी फसल सामाजिक अविश्वास और वैमनस्य के रूप में कटती है।

राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी यह क्षण आत्मपरीक्षण का है। सांस्कृतिक न्याय केवल घोषणाओं से नहीं, समान मापदंडों से स्थापित होता है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है, तो वह सबके लिए समान हो; और यदि मर्यादा आवश्यक है, तो वह भी सब पर समान लागू हो। अन्यथा, यह धारणा बलवती होती जाएगी कि संस्थाएँ सोई नहीं हैं—वे चयन कर रही हैं।

आज आवश्यकता है कि सिनेमा व्यंग्य करे, प्रश्न उठाए, सत्ता को आईना दिखाए—पर किसी पहचान को अपराध का उपनाम बनाकर नहीं। क्योंकि जब कला सामाजिक न्याय की सीमा लांघती है, तो वह केवल मनोरंजन नहीं रहती; वह पूर्वाग्रह का औज़ार बन जाती है।

और अंततः—यदि यह प्रवृत्ति यूँ ही चलती रही, तो संभव है कि युवा पीढ़ी सिनेमा से सत्य नहीं, स्टीरियोटाइप सीखे। तब प्रश्न यह नहीं रहेगा कि एक फ़िल्म क्या कहती है; प्रश्न यह होगा कि हमने समय रहते क्या रोका—और क्या चुपचाप स्वीकार कर लिया।